more

홈

특집

기획시리즈

홈

특집

기획시리즈

김천문학사를 탐구, 펼쳐보다 <4> 근세 ③

김천신문 기자

입력 2025.07.24 10:05

수정 2025.07.24 10:05

민경탁(시인·경북대평생교육원0

문장과 도덕이 우뚝 뛰어난 매계 조위(曺偉)

15세기 중기에 김천문학 개화기를 열어준 시인으로 조위(曺偉 호 梅溪 1454 단종 2~1503 연산군 9) · 조신(曺伸 호 適庵 1454 단종2~1529 중종 24) 형제를 꼽지 않을 수 없다. 점필재의 처남이며 제자인 두 시인은 김천문학적 성격에 부합하는 작품을 많이 남겼기 때문이다. 조위는 벌써 10세 때에 자형 점필재에게, 11세 때에 당숙인 조석문으로부터 배웠다. 김종직에게서 유가적 근본이념의 탐구와 실천이 중요함을 일깨우고 조석문으로부터는 훈구가문이란 인식을 가지면서 경화사회(京華社會:한양과 그 근교에 거주하는 사족사회)의 일원으로 자연스럽게 편입, 경화문화(京華文化:번화한 서울의 사족문화) 체질을 갖게 되었다. 동갑내기 서동생 적암을 친형제 이상으로 사랑하였으며 시로써 문학정신과 형제애를 공유했다. 매계와 적암이 함께 시를 짓거나 문학활동을 한 족적은 여러 문헌에 나타나 있다.

|

|

| ⓒ 김천신문 |

조위는 11세 때(1464년 세조 10)에 서모 민씨를 따라 개령에서도 살면서 학문을 연마하여 18세 때(1471년, 성종 2)에 생원시·진사시, 초시에 모두 수석으로 급제하여 벼슬살이를 시작했다. 그래서 정치적 입장으로는 훈구 대 사림, 문학적 논리로는 사장 대 경술의 대립항 속에서 인생을 살았다(김창호), 도학에서 시작하여 문학으로 입신했다는 평을 받는다(윤호진).

매계는 생애에 287 제 391 수의 시를 남겼는데 그 중에 2/3가 칠언율시다. 칠언율시는 당시唐詩에서 가장 많이 활용한 시체, 오언율시보다 호흡이 길어 읊조리기가 쉽고 시상 전개가 보다 자유로워 근체시 가운데서 가장 완벽한 형태로 꼽히는 시형이다. 매계는 칠언율시에 뛰어났다. 매계의 문학관을 더 심도 있게 논하자면, 문학의 기능적인 측면에 중심을 둔 훈구파의 문학관에 대응하여 덕의 발현과 정서 순화에 중점을 두는 신진사류 문학관을 견지하고 있었던 것으로 평한다(이동재).

근세의 김천문학사를 전제로 하여 살펴볼 때에 수많게 명멸해 간 시인들 가운데에 매계만큼 시를 잘 지음으로써 성군을 보좌하는 관인, 자신을 가두어 도의를 견지하며 살았던 시인은 없는 것으로 탐구된다. 두보의 시를 전범으로 여기며 애호했기에, 시문을 좋아하는 성종으로부터 후대와 총애를 받았음은 역사에 잘 알려진 그대로다. 매계가 의침 스님과 함께 『두시언해』를 편찬하고 그 서문을 썼음은 한국문학사적인 큰 성과이다.

김천문학 성격에 부합하며 그 범주에 들만한 매계의 작품을 골라 살펴본다. 그가 어렸을 때부터 마음을 수양해 보인 시 「책을 보며 스스로 경계함 觀書自警」가 있다.

悔却當年枉費心 해마다 쓸데없이 마음을 쓴 것 후회하니

心源先正是良箴 마음의 근원을 먼저 바르게 하는 것이 좋은 잠계라네

非無萌蘖如山木 움 트고 싹 트는 것 산의 나무 같지 않음이 없는데

祗恐牛羊日日侵 다만 소와 양이 날마다 침범할까 조바심 드네

어린 조위가 고심하며 수양하는 모습을 엿볼 수 있게 한다. 맹자에 나오는 바와 같이, 마음에 싹 튼 나무와 풀은 보호해 잘 자라도록 해야 하는데, 소와 양이 날마다 침범하여 뜯어먹지 않도록 해야 하겠다는 풍유가 깃들어 있다. 이 시를 두고 아우 조신은 『소문쇄록』에서 “바야흐로 그가 나아간 바가 어느 정도인가를 알아볼 수 있”는 시라고 한 적이 있다.

역시 매계가 어렸 을 때 지은 칠언절구 「매화를 대하며 밤에 주역을 읽다對梅夜讀周易」를 보자. 시적화자 자신의 상징으로 보이는 ‘매화’는 물론 집채와 관련되는 ‘유헌幽軒’이 등장하는 것으로 보아 과거 보러 가기 전 공부할 때 지은 것으로 추정된다.

夜靜人閑獨閉門 고요한 밤 한가로워 홀로 문을 닫아 걸고

伴燈看易對幽軒 등불 친구 삼아 주역 읽다 그윽이 난간 마주하네

讀來不覺梅花落 글 읽느라 매화 꽃잎 지는 줄도 못 느꼈더니

飛撲床頭點素痕 책상 머리 날아들어 하얀 반점 남기네

- 『매계집』(조신 엮음, 1718), 『매계문집』(김천문화원, 2008), 『매계집』(이동재 옮김, 2009).

초봄 밤중에 오로지 학문에 전념하는 모습이 완연하다. 매계의 문학에 흔히 등장하는 ‘매화’는 그의 호에서 보듯 자아의 표상이며, 흠숭의 대상이고, 고향집의 상징이기도 하다.

1474(성종 5)년은 매계가 장가들던 해다. 거창현감 신윤범(申允範)의 딸에게 장가들었으니 김천 봉계에서 경남 거창을 종종 왕래했을 것이다. 봉계-구성-거창을 왕래하다가 쓴 칠언절구 「지례객관시知禮客館詩」 3수가 있다. 지례 구성 객관의 담장 아래에 늙은 매화나무 두 그루가 있는데 해마다 꽃을 활짝 피울 때 매계가 그곳을 지나다가 역 파발마가 오지 않자 1박을 했던 모양이다. 이 때에 1수를 지었고 그해 겨울에 또 2수를 지어 보탰다고 서(序)를 붙인 작품이다.

夜雨生寒瘦玉肌 밤 비에 한기 들어 옥 같은 꽃잎 시들어 있어

平明繞樹挽長枝 날이 밝자 나무를 감싸며 긴 가지를 끌어당겨 본다

如今驛使無消息 지금은 파발사자가 온다는 소식 없으니

縱有寒香寄與誰 비록 한향이 있은들 누구에게 전해 주겠는가

雪瓣氷㽔未放開 백설 같은 꽃잎, 얼음 같은 꽃술 아직 열리지 않았는데

槎牙直幹古墻隈 삭정이로 변한 곧은 가지가 무너진 담 모퉁이로 뻗어 있다

攀條欲問春消息 한 가지 휘어잡고 봄소식 묻고자 하지만

笑殺劉郞今獨來 지금 유랑(유우석)이 혼자 온 것을 비웃겠지

玉蘂攢枝簇絳紗 옥 같은 꽃송이 비단을 매달아 놓은 듯

東風應是領年華 봄 바람은 분명 한 해의 꽃소식을 관장하나니

丁寧今歲江南信 정녕 올해에도 강남의 소식 있을 것이니

一半歸心已到家 돌아가고 싶은 마음에 이미 절반은 집에 이르러.

- 『금릉군지』(금릉문화원, 1994), 『매계문집』(김천문화원, 2008), 『김천시사Ⅳ』(김천시, 2018).

* 劉郎:중국 당나라 때의 유우석(劉禹錫 772~842) 시인. 과거시험에서 유종원과 함께 합격, 진사에 오르고 뒷날 집현전 학사를 지냈음. 백거이와 시로써 화답하며 교류했음.

悔却當年枉費心 해마다 쓸데없이 마음을 쓴 것 후회하니

心源先正是良箴 마음의 근원을 먼저 바르게 하는 것이 좋은 잠계라네

非無萌蘖如山木 움 트고 싹 트는 것 산의 나무 같지 않음이 없는데

祗恐牛羊日日侵 다만 소와 양이 날마다 침범할까 조바심 드네

|

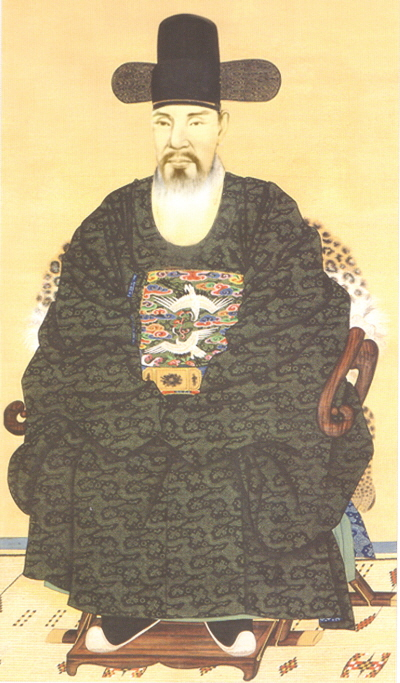

| 매계 조위 선생의 영정(창녕조씨 찬성공파 족보에서) |

역시 매계가 어렸 을 때 지은 칠언절구 「매화를 대하며 밤에 주역을 읽다對梅夜讀周易」를 보자. 시적화자 자신의 상징으로 보이는 ‘매화’는 물론 집채와 관련되는 ‘유헌幽軒’이 등장하는 것으로 보아 과거 보러 가기 전 공부할 때 지은 것으로 추정된다.

夜靜人閑獨閉門 고요한 밤 한가로워 홀로 문을 닫아 걸고

伴燈看易對幽軒 등불 친구 삼아 주역 읽다 그윽이 난간 마주하네

讀來不覺梅花落 글 읽느라 매화 꽃잎 지는 줄도 못 느꼈더니

飛撲床頭點素痕 책상 머리 날아들어 하얀 반점 남기네

- 『매계집』(조신 엮음, 1718), 『매계문집』(김천문화원, 2008), 『매계집』(이동재 옮김, 2009).

초봄 밤중에 오로지 학문에 전념하는 모습이 완연하다. 매계의 문학에 흔히 등장하는 ‘매화’는 그의 호에서 보듯 자아의 표상이며, 흠숭의 대상이고, 고향집의 상징이기도 하다.

1474(성종 5)년은 매계가 장가들던 해다. 거창현감 신윤범(申允範)의 딸에게 장가들었으니 김천 봉계에서 경남 거창을 종종 왕래했을 것이다. 봉계-구성-거창을 왕래하다가 쓴 칠언절구 「지례객관시知禮客館詩」 3수가 있다. 지례 구성 객관의 담장 아래에 늙은 매화나무 두 그루가 있는데 해마다 꽃을 활짝 피울 때 매계가 그곳을 지나다가 역 파발마가 오지 않자 1박을 했던 모양이다. 이 때에 1수를 지었고 그해 겨울에 또 2수를 지어 보탰다고 서(序)를 붙인 작품이다.

夜雨生寒瘦玉肌 밤 비에 한기 들어 옥 같은 꽃잎 시들어 있어

平明繞樹挽長枝 날이 밝자 나무를 감싸며 긴 가지를 끌어당겨 본다

如今驛使無消息 지금은 파발사자가 온다는 소식 없으니

縱有寒香寄與誰 비록 한향이 있은들 누구에게 전해 주겠는가

雪瓣氷㽔未放開 백설 같은 꽃잎, 얼음 같은 꽃술 아직 열리지 않았는데

槎牙直幹古墻隈 삭정이로 변한 곧은 가지가 무너진 담 모퉁이로 뻗어 있다

攀條欲問春消息 한 가지 휘어잡고 봄소식 묻고자 하지만

笑殺劉郞今獨來 지금 유랑(유우석)이 혼자 온 것을 비웃겠지

玉蘂攢枝簇絳紗 옥 같은 꽃송이 비단을 매달아 놓은 듯

東風應是領年華 봄 바람은 분명 한 해의 꽃소식을 관장하나니

丁寧今歲江南信 정녕 올해에도 강남의 소식 있을 것이니

一半歸心已到家 돌아가고 싶은 마음에 이미 절반은 집에 이르러.

- 『금릉군지』(금릉문화원, 1994), 『매계문집』(김천문화원, 2008), 『김천시사Ⅳ』(김천시, 2018).

* 劉郎:중국 당나라 때의 유우석(劉禹錫 772~842) 시인. 과거시험에서 유종원과 함께 합격, 진사에 오르고 뒷날 집현전 학사를 지냈음. 백거이와 시로써 화답하며 교류했음.

<계속>

저작권자 김천신문 무단전재 및 재배포 금지