more

홈

특집

기획시리즈

홈

특집

기획시리즈

김천문학사를 탐구, 펼쳐보다 <6> 근세 ⑤

김천신문 기자

입력 2025.08.14 11:12

수정 2025.08.14 11:12

민경탁(시인·경북대평생교육원)

|

|

| ⓒ 김천신문 |

매계의 문집은 갑자사화(1504년 연산군 10) 후 산일하던 선생의 유문들을 조신이 수집, 연보와 함께 편찬하여 활자로 간행했다. 이것이 『매계선생문집』 초간본이다. 이후 초간본이 일실돼 전하지 않자 1718년(숙종 44)에 김산군수로 부임한 김무(金楙)가 조술(曺述)이 보관해 온 초본을 얻어 새로이 『매계선생문집』을 간행했다(무술본·중간본). 그 뒤 1928년에 조규형이 중간본을 저본으로 하여 석인해 『매계선생문집』을 간행(무진본·삼간본)하였고, 이 무진본을 저본으로 하여 2008년에 김천문화원에서 『국역매계문집』을 간행한 바 있다.

이 무렵 향촌 금릉이 공간적 배경이 된 작품으로 이양희 선생의 시가 한 편 있다. 선생의 개인 신상 정보에 대해선 아직 알려진 게 없으나 당시 금릉지방의 풍광과 정경을 잘 담아내고 있기에 소개해 둔다.

金陵立馬上城樓 금릉에 말을 세워 성루에 오르니

存沒無常桑海流 흘러가는 세상 속에 삶과 죽음 무상하구나

千古消長黃嶽月 천고에 기울고 차는 것은 황악산의 달이요

百年漁釣鏡湖舟 변함없이 고기잡이 낚시하는 것은 경호의 배이네

風光尤好三州合 풍광은 세 고을과 합쳐져 더욱 좋은데

遯世誰知都市留 도시에 머무는 이, 세상을 숨어 살 줄 누가 알리오

往跡悠悠今寂寞 지나간 자취는 아득하여 지금 적막하기만 한데

空飛白鷺下蒼州 허공에 날던 백로는 푸른 물가에 내려 앉네

- 『김천시사 Ⅳ』(김천시, 2018)

*경호(鏡湖): 감천 중에서 구성 공자동계곡의 물이 합쳐지는 곳의 내를 이름. 이곳 출신으로 조선 후기에『가례증해家禮增解』를 낸 이의조(李宜朝)는 호를 경호(鏡湖) 또는 명성당(明誠堂)으로 씀. 상류로 더 올라간 지례에서는 감호(鑑湖)로도 불렀음. 이곳 출신의 문신이요 의병장이었던 여대로(呂大老)는 호를 감호(鑑湖)로 씀.

감천의 구성 상원리 근방 풍경과 은둔생활의 운치를 멋스럽게 노래했다.

중종 때 홍문관 직제학, 이조참의를 지낸 개령현 대조동(자연부락명 황새월) 출신의 이세인(李世仁 호 蓮潭 1452 문종 2~1516 중종 11) 선생이 있다. 연담은 매계보다 2년 먼저 태어났으나 35세 때(1486 성종 17)에 늦게 사마시 문과에 급제해 벼슬살이에 들어 64세에 벼슬을 그만두고 귀향하였다. 선생이 지은 오언시 「감동하여 읊조림 感吟」과 「김산현판 위에 붙임 題金城板上」이 전하는데 여기서는 「김산 현판 위에 붙임 題金城板上」을 보자.

弱齡遊此邑 어릴 때 이 고을에서 노닐었건만

往事可傷神 지난 일 생각에 마음이 아파오는구려

閭巷非前日 고향은 옛날의 그 모습이 아니나

溪山似舊春 시내와 산은 옛 봄날과 비슷하구려

欲心騎竹伴 대나무 말타기 하던 벗들 찾고 싶으나

還倚爛柯人 도리어 문드러진 도낏자루 찾는 사람이로세

笛裏山陽意 피리 소리에 산양의 뜻 서려 있는데

今來與誰陳 이제 와서 누구와 말해 보리오

- 『김천시사 Ⅳ』(김천시, 2018)

* 난가(爛柯):중국 위진남북조 남제(南齊) 때의 대표적인 지괴소설(志怪小說: 귀신·요괴·이물 몽환·점복 등을 주요 내용으로 하는 소설)인 『술이기』(조충지 엮음)의 고사를 인용한 표현. 아는 사람들이 모두 죽고 없다는 뜻.

* 산양(山陽);중국『진서』에 나오는 고사. 진(晉) 나라 상수라는 사람이 음악을 잘 아는 혜강과 산양 땅에서 절친하게 지냈는데, 혜강이 죽고 난 뒤에 그곳을 지나다가 이웃 사람의 피리 소리를 듣고 옛 추억에 젖어 시를 지었다고 함.

귀향하였지만 어릴 때의 친구가 보이지 않자 그 어릴 적을 회상하며 옛 친구를 그리워하는 마음을 소박하게 담아내었다. 선생은 65세에 별세했는데 나중에 『명신록名臣錄』에 등재되기도 했다.

문장과 통역으로 신분을 뛰어넘은 적암(適庵) 조신(曺伸)

이제, 조신(曹伸 호 適庵 1454〜1529)의 시편 가운데 김천문학이라 할 만한 작품을 골라 살펴보자. 매계의 동갑내기 서동생 적암은 중종의 어린 시절 스승(大君師傅)이기도 하였으며 70세가 넘어서도 시문을 썼거니와 매계 사후 26년을, 무오사화 이후 36년을 더 살았다. 문장에 능하고 시를 잘 지음으로써, 통역으로써 신분의 한계를 극복했었다.

|

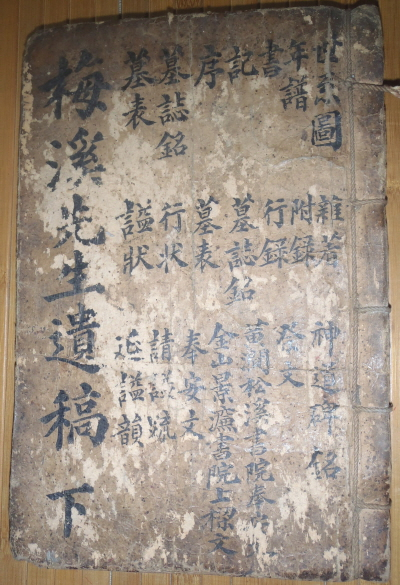

| 적암 조신 선생이 엮은 '매계선생유고 하권. 적암의 후손 조정현 씨(서울)가 상, 하 권을 소장하고 있다. |

存沒無常桑海流 흘러가는 세상 속에 삶과 죽음 무상하구나

千古消長黃嶽月 천고에 기울고 차는 것은 황악산의 달이요

百年漁釣鏡湖舟 변함없이 고기잡이 낚시하는 것은 경호의 배이네

風光尤好三州合 풍광은 세 고을과 합쳐져 더욱 좋은데

遯世誰知都市留 도시에 머무는 이, 세상을 숨어 살 줄 누가 알리오

往跡悠悠今寂寞 지나간 자취는 아득하여 지금 적막하기만 한데

空飛白鷺下蒼州 허공에 날던 백로는 푸른 물가에 내려 앉네

- 『김천시사 Ⅳ』(김천시, 2018)

*경호(鏡湖): 감천 중에서 구성 공자동계곡의 물이 합쳐지는 곳의 내를 이름. 이곳 출신으로 조선 후기에『가례증해家禮增解』를 낸 이의조(李宜朝)는 호를 경호(鏡湖) 또는 명성당(明誠堂)으로 씀. 상류로 더 올라간 지례에서는 감호(鑑湖)로도 불렀음. 이곳 출신의 문신이요 의병장이었던 여대로(呂大老)는 호를 감호(鑑湖)로 씀.

감천의 구성 상원리 근방 풍경과 은둔생활의 운치를 멋스럽게 노래했다.

중종 때 홍문관 직제학, 이조참의를 지낸 개령현 대조동(자연부락명 황새월) 출신의 이세인(李世仁 호 蓮潭 1452 문종 2~1516 중종 11) 선생이 있다. 연담은 매계보다 2년 먼저 태어났으나 35세 때(1486 성종 17)에 늦게 사마시 문과에 급제해 벼슬살이에 들어 64세에 벼슬을 그만두고 귀향하였다. 선생이 지은 오언시 「감동하여 읊조림 感吟」과 「김산현판 위에 붙임 題金城板上」이 전하는데 여기서는 「김산 현판 위에 붙임 題金城板上」을 보자.

弱齡遊此邑 어릴 때 이 고을에서 노닐었건만

往事可傷神 지난 일 생각에 마음이 아파오는구려

閭巷非前日 고향은 옛날의 그 모습이 아니나

溪山似舊春 시내와 산은 옛 봄날과 비슷하구려

欲心騎竹伴 대나무 말타기 하던 벗들 찾고 싶으나

還倚爛柯人 도리어 문드러진 도낏자루 찾는 사람이로세

笛裏山陽意 피리 소리에 산양의 뜻 서려 있는데

今來與誰陳 이제 와서 누구와 말해 보리오

- 『김천시사 Ⅳ』(김천시, 2018)

* 난가(爛柯):중국 위진남북조 남제(南齊) 때의 대표적인 지괴소설(志怪小說: 귀신·요괴·이물 몽환·점복 등을 주요 내용으로 하는 소설)인 『술이기』(조충지 엮음)의 고사를 인용한 표현. 아는 사람들이 모두 죽고 없다는 뜻.

* 산양(山陽);중국『진서』에 나오는 고사. 진(晉) 나라 상수라는 사람이 음악을 잘 아는 혜강과 산양 땅에서 절친하게 지냈는데, 혜강이 죽고 난 뒤에 그곳을 지나다가 이웃 사람의 피리 소리를 듣고 옛 추억에 젖어 시를 지었다고 함.

귀향하였지만 어릴 때의 친구가 보이지 않자 그 어릴 적을 회상하며 옛 친구를 그리워하는 마음을 소박하게 담아내었다. 선생은 65세에 별세했는데 나중에 『명신록名臣錄』에 등재되기도 했다.

문장과 통역으로 신분을 뛰어넘은 적암(適庵) 조신(曺伸)

이제, 조신(曹伸 호 適庵 1454〜1529)의 시편 가운데 김천문학이라 할 만한 작품을 골라 살펴보자. 매계의 동갑내기 서동생 적암은 중종의 어린 시절 스승(大君師傅)이기도 하였으며 70세가 넘어서도 시문을 썼거니와 매계 사후 26년을, 무오사화 이후 36년을 더 살았다. 문장에 능하고 시를 잘 지음으로써, 통역으로써 신분의 한계를 극복했었다.

|

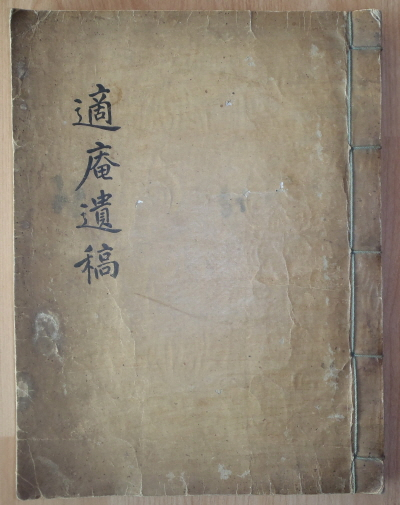

| 창녕조씨 우졸당종중 조지환 회장(김천)이 소장하고 있는 '적암유고'. |

조신의 「서하루에서 응교 김영지의 시에 차운 하다棲霞樓次金應敎英之韻」를 음미해 보자. 칠언율시 3수로 구성돼 있는데 1479년(성종 10, 적암 26세) 이후에 썼을 것으로 추정된다. 『적암유고』와 여러 향토지에는 앞의 1수 전체와 2수 중간의 2행이 누락된 채 제목도 변형되어 소개되고 있다. 지역사회에서는 흔히 적암의 서하루시棲霞樓詩로 불리는 시다.

<계속>

저작권자 김천신문 무단전재 및 재배포 금지