more

민경탁 시인/디지털김천문화대전 전 자문 및 집필위원

|

|

| ⓒ 김천신문 |

라틴어는 원래 이탈리아 반도 중부 라티움(Latium) 지방의 한 방언이었다. 로망스(Romance;서로 사랑하는 사람들 이야기)란 말은 본래 로마말 즉 라틴어의 방언이란 뜻이었다. 서구어 로망(Roman:소설)이나 로맨스, 로맨틱 같은 말이 여기서 생겨났다.

라틴어는 지금도 서양에서 그 영향력이 막강하게 미치는 고전어로 쓰인다. 서구의 각급 학교에서 가르치며, 그리스어와 함께 고전연구에서 중요시한다. 종교, 철학, 의학, 생물학 등에서 학술언어로 주로 쓰인다. 동아시아에서의 한자와 비슷한 위상을 지니고 있다.

“뭐하능교?” 또는 “뭐했지예?”. 경북의 동남지역인 대구, 경산, 청도, 영천, 경주, 포항, 의성 지역에서 쓰는 의문형 말끝이다. ‘아가씨, 뭐하능교?’란 말을 표준어로 옮기면 ‘아가씨, 무엇합니까?’다.

“뭐하니껴?”또는 “뭐하디껴?”. 경북 동남지역에서 중동부 쪽으로 더 올라 간 예천, 안동, 영주, 봉화, 의성 지방에서 주로 쓰는 의문형 말끝이다. 여기서 동해안 울진, 영양, 영덕, 청송 지방으로 더 나아가면, 어감이 더 억센 “뭐하니꺼?”가 나타나기도 한다.

“뭐해여?”. 경북의 서남지역 상주, 김천, 구미, 칠곡, 성주, 고령 등지에서 쓰는 의문형 말끝이다. 이 중 김천방언은 상주, 구미, 칠곡, 성주, 고령, 의성·군위·대구의 일부 지역방언과 유사하다. 충북 영동, 전북 무주 방언과도 유사성을 지니고 있다.

‘-여’는 높임말 등급의 차이에서 생겨난 변이형 말끝으로서 말하는 사람이 듣는 사람의 의향을 한정해 준다. “이것 좀 먹어 봐여” 하면 아니 먹고 배기기 힘이 든다. 문장 끝에서 억양에 따라 서술, 의문, 명령, 청유의 의미로 실현된다. ‘-여’를 ‘-어’로 바꿔 끝내면 반말이 돼 듣는 이에게 불쾌감을 준다. “이것 좀 잡아봐여” 하지 않고 “이것 좀 잡아봐” 하면 거부의 눈총을 맞거나 삿대질이 일어날 수도 있다.

‘-여’는 ‘-어’보다 부드럽고 친근한 느낌을 준다. 할머니, 어머니, 숙모 등 여성친족에겐 나이가 많은 이에게도 쓰지만, 나보다 나이 많은 남성친족에겐 좀처럼 쓰지 않는다. 그럼, 말버릇 없는 놈이라 혼난다. 사적인 관계, 친구나 평교하는 사이, 친밀감을 갖고 있는 관계에서 쓴다. ‘-여’는 김천방언 어휘상의 대표적인 특성이다. ‘그래여’ ‘안 그래여’, ‘그런 개비여’(그런 것 같다) ‘성냥개비여’ 같은 조크가 생겨나기도 한다.

한반도 동남방언권에 영남방언은 속한다. 대구광역시, 경상북도, 부산광역시, 경상남도, 울산광역시 지역방언들이다. 경북방언권은 다시 동남방언지역, 동북방언지역, 서남방언지역, 서북방언지역으로 나뉘는데 김천방언은 서남방언지역에 속한다.

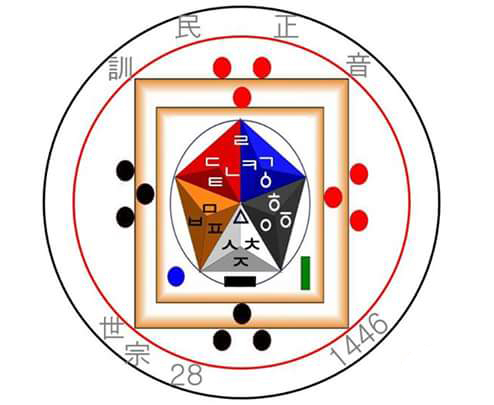

김천방언에는 고대어 및 중세국어의 흔적이 남아 있다. 조선 초기 훈민정음 탄생 당시 음운(ㆁ:옛이응)의 음가가 남아 있다(꺼깨이>지렁이, 방매이>방망이, 호래이>호랑이, -니이가>-니까, -니이다>-니다). 어휘도 많이 남아 있다(나달:세월, 나새이>냉이, 댕기다>다니다, 마실(村)>마을, 맹글다>만들다, 벌거지>벌레, 수껑>숯 등등). 축약이 심해 억양이 강하고 말이 빠르다(‘니가 기가, 자가 기가, 누가 기고?:네가 그것인가, 저 아이가 그것인가, 누가 그것인고?’. ‘너들:너희들, 일마:이 놈아‘ ‘해바:해 보아’).

표준어가 지역방언 하나를 선정하여 규범적으로 정한 인위적 언어라면 방언은 국어의 역사와 향토적 정감이 풍부한 자연적 언어다. 문학에서는 현장감과 사실감을 살리는 중요한 요소가 된다. 방언에는 지역 사람들의 실상과 정서와 의식이 투영돼 있다. 표준어로 해결하지 못할 역사와 어법도 있다.

지금, 방언에 대한 차별의식이 사라지고 많은 사람들이 방언에 애착을 보이고 있다. 방언의 미학을 되살리는 행사들도 늘어난다. 지방시대를 맞으며 일상생활에 방언을 살려 씀으로써 우리 언어생활의 지평을 넓혀가고 있다. 방언은 역사적 증거물이며 소중한 무형문화재다.

지금, 방언에 대한 차별의식이 사라지고 많은 사람들이 방언에 애착을 보이고 있다. 방언의 미학을 되살리는 행사들도 늘어난다. 지방시대를 맞으며 일상생활에 방언을 살려 씀으로써 우리 언어생활의 지평을 넓혀가고 있다. 방언은 역사적 증거물이며 소중한 무형문화재다.

저작권자 김천신문 무단전재 및 재배포 금지

홈

홈