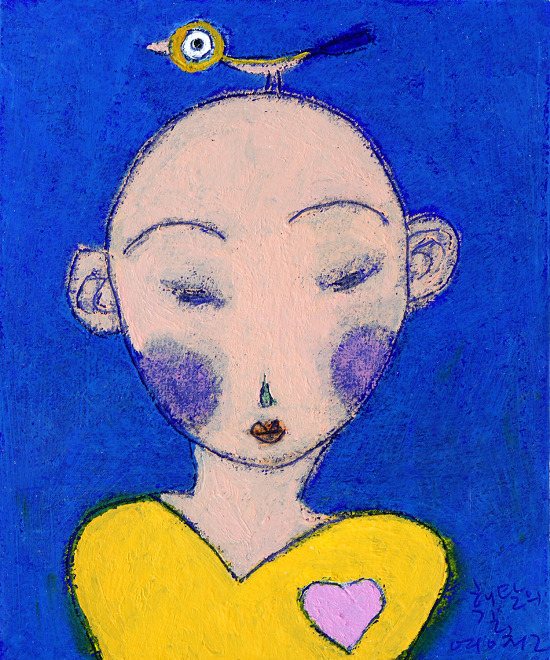

|  | | | ↑↑ 이영철 그림 | | ⓒ i김천신문 | |

침 묻혀 꼭꼭 눌러 쓴 연필 글씨 지우개가 뭉개고 지나간 자리처럼 미처 빠져나오지 못한 어둠이 희미하게 숲에서 구물거리는 아침 산비둘기 한 마리 목놓아 울었다 그에게도 지워지지 않는 깊은 상처가 있는가 어둠 틈 타 몰래 집을 나온 과거가 있는가 소나무 참나무가 다른 나무 끼어들 틈 없이 빽빽한 뒷산에서 나를 향해 울었다 다른 산비둘기도 볼 낯 없다고 몸을 감추고 울었다 우리 어머니처럼 시집 잘못 간 사람이 한 둘이 아닌 모양이다. <감상> 얼마 전 KBS 1TV 아침 마당에 출연한 어느 강사가 이 세상에서 가장 슬픈 새는 ‘그러세’라고 했다. 사연인 즉 강사의 아버지의 아버지가 어머니의 아버지에게 ‘우리 서로 사돈 하세’하는 말에, 어머니의 아버지가 ‘그러세’라고 대답하여 어머니가 아버지에게 시집오게 되었다는 것이다. 위의 시 속에서 울고 있는 산비둘기도 그 아버지의 ‘그러세’라는 대답 때문에 남편 될 사람에 대해 아무것도 모르고, 아버지의 명령대로 다소곳 고개 숙이고 시집을 갔으리라. 그래서 이리 저리 치이고 부대끼며 ‘지워지지 않는 깊은 상처’를 입으며 평생을 힘들고 어려운 삶을 살았던 것일까. 어둠이 숲에서 미처 빠져나가지 못하고 ‘희미하게 구물거리는 아침’이거나 하늘이 저녁 굶은 시어미처럼 찌푸려 낮게 내려앉은 한낮이거나 서산너머로 보랏빛 노을 번져가는 저녁 무렵이면, 목 놓아 울지도 못하고 눈물은 꺽꺽 목으로 삼키며 자신의 상처는 뒷전인 채로 바람 잘 날 없는 자식들 품어안느라 목메었으리라. ‘어둠 틈 타 몰래’ 보따리를 싸기도 했지만 눈에 밟히는 새끼들 걱정에 차마 떠나지도 못했으리라. 그래도 ‘우리 어머니처럼’이라고 노래하며 그 상처를 보듬어주는 자식이 있는‘산비둘기’는 행복하다. 그보다는 더 많은 아들딸들이 어머니의 삶에 드리워진 매듭보다는 자기 앞가림이 더 급해서 오늘도 늙은 어머니 가슴에 새로운 상처를 덧보태고 있지나 않는지……. -이혜선(시인․문학평론가)

|

회원가입

회원가입