김천을 빛낸 역사 인물 <제27편>

정유번(鄭維藩) 정유한(鄭維翰) 정유성(鄭維城) 삼형제

봉계 영일정씨 문중 삼형제, 학문과 충효의 모범으로 길이 이름 남겨

장남 정유성은 성균관대사성으로 당대 학문과 선비정신으로 명성

차남 정유한은 임진왜란, 병자호란 의병장으로 나라에 헌신

삼남 정유성은 율곡 이이의 동생 이우의 사위로 율곡의 학맥 계승

|

|

|

|

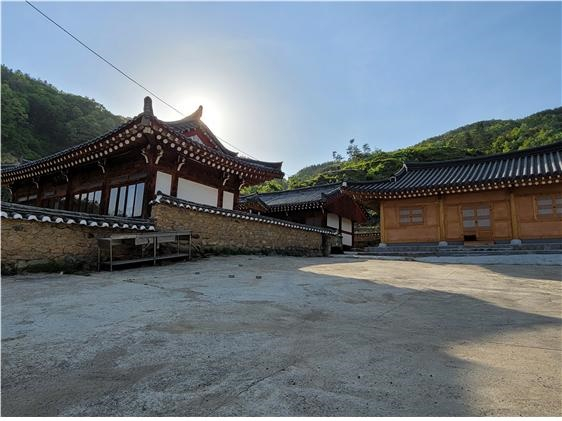

영일정씨 문중 재실 태평재 |

유교를 국가지도이념으로 채택한 조선은 사농공상(士農工商)이라는 특징적인 신분제사회를 구축한 후 국가 즉 군주와 일반백성간의 소통과 통치의 근간을 선비를 통해 이루고자 했다.

선비는 각 지역의 덕망있는 문중을 중심으로 인재를 배출해 관료로 나아가거나 재지사림으로서 학문에 정진해 향촌사회를 충효와 예절을 근본으로하는 성리학적 사회를 이루고자 노력했으니 이것이 전세계에서도 유래를 찾아볼수 없는 오백년 단일왕조를 이어온 바탕이 되었다 할 것이다.

|

|

|

|

영일정씨 입향조 유허비 |

|

우리고장 김천도 예부터 영남제일문향으로 불리며 고을 곳곳에 노블레스 오블리주를 바탕으로하며 학문과 충절로 무장한 유력문중을 배출해 출사를 통해 국가를 경영에 참여하거나 고을에 남아서 지역사회를 안정시키고 국가의 위난에는 목숨을 아끼지 않고 헌신한 무수한 인물을 배출했으니 봉계 영일정씨 문중의 정유번, 정유한, 정유성 삼형제를 빼놓을 수 없다.

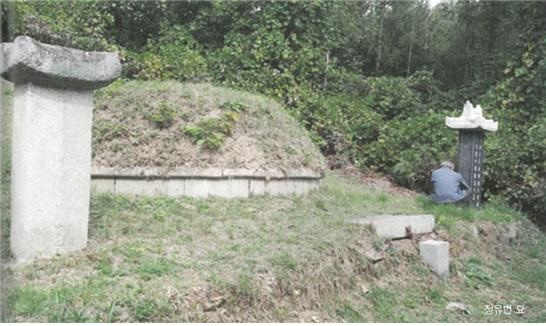

정유번은 병절교위(秉節校尉)를 역임하고 낙향한 영일정씨 정내신(鄭○臣)과 의인(宜人) 전주이씨(全州李氏)부인의 장남으로 1562년(명종17년) 봉계에서 태어났다. 자는 덕보(德輔), 호는 유옹(○翁)이다. 1601년 진사시에 합격하고 1605년 별시문과에 급제했다. 춘추관 편수관이 되었을 때 관송(觀松) 이이첨(李爾瞻)이 선조의 후사로 광해군을 옹립하려 하자 정유번은 “왕통은 적손이어야 한다”며 영창대군(永昌大君)을 옹립하려다가 좌천되어 해미·희천(熙川)·풍덕(豊德)·임천(林川)군수를 지냈으며 인조반정 후 그의 주장에 정당함이 입증돼 1613년 당대 최고의 학자가 오르는 관직인 성균관대사성에 올랐다. 병자호란 후 오랑캐의 연호를 쓰게 된 것을 치욕으로 여겨 울분을 참지 못해 벼슬을 버리고 향리인 봉계로 낙향해 은둔해 두문불출라며 학문에만 정진했다. 성품이 강직하고 학문에 조예가 깊어 문장이 탁출하였으며 지례의 의병장이자 학자로 이름난 감호(鑑湖) 여대로(呂大老), 창석(蒼石) 이준(李埈), 우복(愚伏) 정경세(鄭經世), 청음(淸陰) 김상헌(金尙憲), 백강(白江) 이경여(李敬與) 등과 도의로 사귀었다. 안으로는 숭조상문(崇祖尙門)의 정신이 투철해 문중을 엄히 다스리며 자손들 훈도에 노력 하였고 배위(配位)는 고령신씨(高靈申氏)이며 계배(繼配)는 선조의 손자인 금천군(錦川君) 이보(李○)의 따님으로 처가가 왕실이 된다. 문집으로는 유옹집(○翁集) 4권이 전하며 1639년(인조17년) 78세를 일기로 별세해 태평산 선영에 안장되었으며 남정(南亭) 김시창(金始昌)의 묘갈명을 지었다.

|

|

|

|

정유번 묘 |

|

정내신의 차남이자 정유번의 동생인 정유한(鄭維翰)은 어릴 때 이름은 은 정서룡(鄭瑞龍), 이었으며 자는 인보(仁輔), 호는 수의당(樹義堂)으로 1568년 봉계에서 태어났다. 어릴 때부터 영민하고 효성과 우애가 돈독하였다. 13세에 시구(詩句)를 맺을 줄 알았다. 효성이 지극해 아버지의 다리에 갑자기 종기가 나서 일어서지를 못할 때 삼촌과 함께 병간호에 지성을 다했다. 결국 아버지가 돌아가시자 한겨울에 빈소 옆을 떠나지 않아 열손가락이 동상에 걸려 “열세살 효자”라고 향민들로부터 칭송이 자자했다.

임진왜란 당시 서울 처가에 있었는데 꿈에 홍의(紅衣) 입은 군인이 쳐들어오는 것을 보고 놀라서 깨어 왜구의 침략을 근심하였는데 동래성이 무너졌다는 소식을 듣자 처자와 이별하고 고향에 계신 어머니를 모시러 적진을 향해 거꾸로 내려온 효자였다. 1592년 7월 7일, 어머니를 모시고 대항면 대성리 공자동에 있다가 군수(郡守) 이우빈(李禹賓)의 격문을 보고 분연히 일어나 고향 봉계로 돌아왔다. 영일정씨 문중서당인 봉암서당(鳳巖書堂)을 본거지로 봉계 150명, 대항면에서 100명의 장정을 모아 의병을 일으키고 의병장으로서 봉계 서북쪽 흑운산(黑雲山)에 진을 쳤다. 9월 초 진주목사 김시민(金時敏)이 거느린 2,000명의 관군이 개령에 진입한 왜적의 호남 진출을 막기 위해 원정을 왔다.

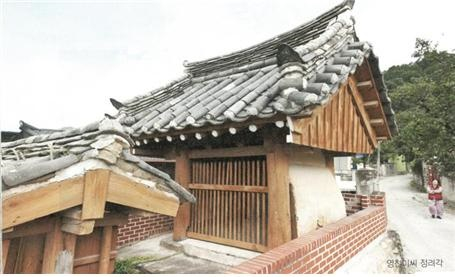

이때 정유한은 김산 관군과 합세해 입석마을까지 유인하는 데 성공해3전 3승의 전과를 올리는데 일조했다. 그 뒤 김시민이 진주로 돌아가고 가장(假將) 최기준(崔奇俊) 진영에 머물면서 개령 왜적의 진주 진격을 차단하는 데 협력하였다. 9월 30일에 의병을 이끌고 봉계 태평산(太平山)에 진을 쳤으나 왜구가 대거 진격하면서 의병을 해산하고 피할 수밖에 없게 되었다. 1597년 정유재란 때 왜적에게 피랍된 정유한의 처 영천이씨부인이 정절을 지키려고 결사 항거하다가 은장도로 자결하는 비운을 맞았다. 나라에서 부인의 정절을 기리는 정려각을 내려 현재 봉산면 신리 마을입구에 있다.

|

|

|

|

봉암서당 |

|

임진왜란이 끝난후에도 굶주린 백성들을 돕기 위해 1599년 곡식을 황간진(黃澗陳)에 보내는 한편 자비로 일꾼과 말을 구해 용산대창(龍山大倉)에 군량미를 수송하는 책임을 맡았다. 1624년 2월 이괄(李适)의 난이 일어났을 때도 의병을 모집하여 난을 평정하는데 나섰다. 1634년 양전(量田)이 시행되자 그 일에 헌신하였고 1636년 병자호란이 터지자 그해 10월에는 김산의 군기와 군량을 당숙인 군기감 정은신(鄭殷臣)으로 하여금 남한산성으로 호송하게 주선하였다. 저서로 110일간의 일기인 『고금사적(古今事蹟)』과 『백년록(百年錄)』이 있다. 백년록은 현제 전하지 않지만 임진왜란에서 병자호란까지의 사회상과 사대부의 국가관 및 가정관 등을 소상하게 밝힌 ‘난중일기’로서 높이 평가된다. 1640년 별세하였고 묘소는 봉산면 태평산에 있다. 나라에서 효행과 충성을 높이 평가하여 이조참의를 증직하였다.

|

|

|

|

영천이씨 정려각 |

|

정내신의 삼남이자 정유한의 아랫동생인 정유성(鄭維城)은 1569년 봉계에서 태어났다. 율곡(栗谷) 이이(李珥)의 동생인 옥산(玉山) 이우(李瑀)의 사위로 자는 중보(仲輔), 호는 천방자(天放子) ,수옹(睡翁)이다. 정유성은 어려서부터 총명하고 학문에 대한 열의가 대단하여 율곡 이이의 문하에서 촉망받던 제자로, 율곡의 학통을 이을 기량을 지녔다고 하였다. 율곡 이이가 국방책으로 주장한 십만양병설(十萬養兵說)을 지지하는 비변책을 상주하였으나 그것이 조정에 받아들여지지 않자 “국운을 어찌하랴!” 통탄하고 벼슬길에 나아가지 않았다. 정유재란 이후에는 둘째 형 정유한(鄭維翰)의 뜻을 좇아 군량미를 마련하는 등 국방력 강화에 헌신하였다. 세상에서 ‘비변신통승의랑(備邊神通承議郞)’이라 일컬었고 1645년 작고하자 나라에서 이조참의를 증직하였다. 묘표는 용서(龍西) 윤원거(尹元擧)가 지었고, 비문(碑文)은 송석(松石) 김학성(金學性)이 지었다. 묘소는 김천시 봉산면 태평산 선영에 있다.

<자료제공 김천문화원>

회원가입

회원가입