김천을 빛낸 역사 인물 <제28편>

김해김씨 김응현과 손자 김한영

유성룡, 김장생의 제자로 평생을 학문에만 정진한 참선비

임진왜란 때 의병으로 참전, 공적으로 내린 벼슬도 사양

손자 김한영은 단지주혈(斷指注血)한 만고의 효자로 명성

|

|

|

|

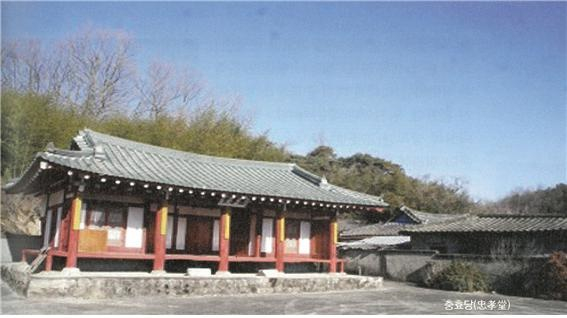

▲ 충효당(忠孝堂) |

|

김응현((金應鉉)의 본관은 김해(金海) 자는 사강(士剛) 호는 매오(梅塢)이며 언효(彦孝)공과 벽진이씨(碧珍李氏) 사이에서 장남으로 구성면 양각마을에서 1561년(명종16) 태어났다. 천성이 효성스럽고 학문을 좋아 했다.

일찍이 서애(西厓) 유성룡(柳成龍)의 문하에서 수학하고 우복(愚伏) 정경세(鄭經世)선생이 공을 가리켜 “사문적전(斯文的傳)”이라 찬미했고 예학은 사계(沙溪) 김장생(金長生) 선생에게서 수학했다.

또한 평생을 여헝(旅軒) 장현광(張顯光). 창석(蒼石) 이준(李峻) 등과 도의로 사귀었으며 사림의 존경을 한 몸에 받았다.

임진왜란 때는 아우 응갑과 같이 창의해 송암 김면(金沔)장군 진영에 나아가 전공을 세워 돈녕주부(敦寧主簿)를 제수 받고 다시 천거되어 집의가 제수되었으나 관직에 나가지 않았다.

만년에는 김천 하로마을에 소요정을 짓고 쌍매를 심어 감상하면서 은거해 주위에서는 공을 매유처사(梅柳士)라 일컬었으며 1644년(인조22) 별세했다. 경학저술과 시문이 많았으나 대부분 멸실되고 『매오실기(梅塢實記)』만 전해 오고 있다.

묘같은 강현(姜○)선생이 찬(撰)했고 후손 눌암 한영(漢英)이 글을 썼으며 묘소는 구성면 양각 평전마을에 있고 조마면 장암리 새말마을에 충효당(忠孝堂)을 건립해 공을 추모하고 있다.

김응현의 손자인 김한영(金漢英)의 자는 준백(俊伯), 호는 눌암(訥庵)으로 양천동 하로마을에서 1637년(인조15) 태어났다. 어려서부터 배우기를 즐겨 했고 언행이 엄하고 무거워 어른들이 아이라도 함부로 대하지 못하였으며 또한 효자로 이름이 났다. 조부 매오공께서 공에게 크게 기대해 더욱 학문에 매진토록 격려했다.

8세에 조부상을 당해 부친이 묘소터를 잡기 위해 잠시 자리를 비우자 문상객이 찾아오자 공이 응대함이 어른같이 해 주위사람들이 놀랐으며 13세에 <사기(史記)를 읽다가 황명숭정(皇明崇禎)에 이르자 강개해 눈물을 흘리며 시(詩) 2수(首) 지었다.

|

|

|

|

눌암문집(訥庵文集) |

비린 티끝 우주에 넘치는데

창해의 한 외로운 이 몸

천지는 어느 때나 맑아져

다시 대명의 봄을 맞을꼬.

서산의 바람은 적막한데

동해의 달(조선)은 창백하고 처량하네.

끝났구나. 내 어디로 간단 말인가

석양에 서성이며 서있네

위와 같이 읊으며 울분을 돼 씹으며 한탄했다. 이러한 공의 삶을 보고 미수(眉○) 허목(許穆)선생이 공의 집에 “숭정처사(崇禎處士)”라고 써서 편액을 걸어 주었다.

1660년(현종 1)에 명나라가 망하자 공은 “창해고도(蒼海孤島)” 네 글자를 벽에 써 붙이고 두문불출하며 학문에만 정진했다.

공은 특히 당론을 배척해 윤증(尹拯), 이현일(李玄逸) 등과 도의로서 사귀었다. 부친의 병이 위급할 때는 손가락을 단지해 피를 드렸으며 종기가 났을 때는 환부를 입으로 빨아 완치 시킨 적이 있었다.

모친의 병중에도 대변맛을 보면서 시탕했고 겨울에는 가지를 먹고자 해 구했으나 엄동설한에 가지를 구할 수 없자 공은 울면서 기도를 드려 양지 바른 곳에서 가지 꽃을 구해 그리고 제수에 올릴 고기가 없어 한탄하니 꿩이 저절로 집으로 날아든 일화도 있는 부모에게 진정한 효자였다.

1712년(숙종 38) 공이 서거하자 김산군민(金山郡民)이 철시를 하는 등 애도했고 조정에서도 복호를 내렸다.

1978년에 감천면 금송(송곡마을)에 신도비를 세웠으며 황란선(黃蘭善)이 <눌암공사실(訥庵公事實)>을 장승택(張升澤)선생이 묘갈명을 찬(撰)했으며 묘소는 당초 김천 부곡동(가매실) 뒷산으로 안장됐으나 도시계획에 편입돼 편재는 감천면 금송리(송곡마을) 뒷산으로 이장했다.

저서로는 『눌암문집(訥庵文集)』이 전해 오고 있는데 현재는 고려대학교도서관에 비치돼 있으며 또한 김천 조마면 장암(새말) 마을에 충효당(忠孝堂)을 건립해 공을 추도하고 있다.

|

|

|

|

김한영 묘

지면상 오른쪽 상단 큰 사진이 김천 조마면 장암(새말) 마을에 있는 충효당이다. 왼쪽 하단은 저서로 알려진 눌암문집이며 오른쪽 하단은 김한영의 묘이다. |

|

<자료제공 김천문화원>

|

회원가입

회원가입