|

|

|

| ⓒ 김천신문 |

1495년(연산군 1) 매계가 42세가 되어 구성을 다시 지나다 보니 관청을 개수하여 동쪽 담을 헐어버려 매화가 마당 한가운데 있게 됐다. 무성하게 자라 한 아름이나 돼 있어서 20년이 지났지만 의연함을 생각하며 감상에 젖어 쓴 시다. 선생이 매화를 얼마나 사랑하는지를 알려주는 작품으로 무오사화가 일어나기 3년 전의 일이다. 뒷날 이 시에 대하여 적암이 "매계가 오래전에 지은 ‘구성(龜城) 공관(公館) 고매(古梅)’ 세 절구를 내가 고을 수령 정란에게 청하여 판에 새겨 걸기를 청하고 그 시에 차운하여 붙인다" 란 시를 남기기도 했다.

조위(曺偉), 시로써 임금의 후대와 총애를 받다1475년(성종 6)년, 매계 22세 때 쓴 「숙직지사宿直指寺」는 지역사회에 잘 알려진 시이다. 바로 전해에 선생이 식년과에 급제, 승문원 정자(正字)에 제수되었다. 성종이 함께 급제한 신형(申泂;신숙주의 아들)과 한구(韓堰:한명회의 조카) 등에게 술을 하사하여 축하해 주었다. 하지만, 이에 대해 사헌부가 국상 중에 술을 마시고 음악을 연주했다고 탄핵하여 이듬해에 매계는 개령현에 부처(付處)되었다. 다시 임금의 명에 의해 김산으로 부처되었는데, 마침 조모상을 당하여 김산에서 장례를 치르고 나서 아우 적암과 함께 능여사에서 공부하며 쓴 시다.

綠髮金臺舊史官 젊은 시절 금대의 옛 사관이

祇園夜宿借蒲團 오늘 밤 절간에서 방석 빌려 잠을 잔다

篝燈細話楞伽字 등불 가에서 자세히 방가경 얘기하는데

樸簌風欞雪意寒 떡갈나무 치는 바람 눈 올 듯 격자창을 친다

- 『금릉군지』(금릉문화원, 1994) 등

‘떡갈나무 치는 바람이 눈 올 듯 차갑게 격자창을 친다’는 데에서 억울하게 내침을 당한 시적화자의 심중을 우회적으로 읽게 한다.

매계가 김맹성과 글벗으로 교제하거나 관련하여 쓴 시는 여러 편이 있다. 직지사에서 그와 함께 자면서 읊은 시 「직지사에서 김선원과 함께 자며 읊다宿直指寺與金善源同賦」를 보자. 선원은 김맹성의 자이며, 호가 지지당 止止堂이다. 매계와 더불어 일찍부터 점필재에게 배운 사이로서 직지사는 물론 김산, 김천역 등을 소재로 한 시를 여러 편 남겼다.

東華十載久迷津 동화문에서 십년 세월 길을 헤매다가

今日禪房岸角巾 오늘 선방에서 각건이 비스듬하여졌다

霜後鳥稗渾脫葉 서리 내린 뒤라 기장은 모두 잎이 지고

月中鴦瓦漸生鱗 달빛 아래 원앙와는 점점 번득인다.

篆盤香細寒更促 향내도 가늘어 지면서 추위를 더욱 재촉하고

佛榻燈昏軟語眞 불탑의 등불도 가물거리며 부드럽게 진리를 말한다.

滿耳石泉淸不寐 귀에 가득히 들려오는 돌샘물 소리 잠 못 이루는데

明朝其奈踏紅塵 내일 아침이면 다시 홍진 밟음을 어이하랴

- 『국역 매계문집』(김천문화원, 2008)

*東華: 東華門. 백관이 입조할 때 출입하는 문. 벼슬살이함을 가리킴.고향으로 돌아온 매계가 김선원과 직지사에서 자며 겨울밤 절간의 정경과 자신의 인생철학을 응축해 드러낸 작품이다.

또한 매계가 직지사에서 그 김맹성과 아우 조신과 셋이서 밤을 보내며 교환창하듯 쓴 오언고시가 있다. 「김선원 맹성 및 숙도와 함께 직지사에 가서 읊은 연구 與金善源孟性 叔度往直指寺 聯句」라는 제목의 걸작이다. 김맹성이 고령에 유배 중이며(1478〜1482), 매계는 홍문관에 근무하며 『두시언해』 편찬에 기여하고 난 뒤, 사헌부 지평에 임명되나 이를 사양하고 귀향해 있을 때에 쓴 작품으로 보인다. 시 속의 ‘대허’는 조위, ‘선원’은 김맹성, ‘숙도’는 조신을 가리킨다. 조위는 자를 ‘대허大虛’ 또는 ‘태허太虛’로, 조신은 자를 ‘숙분叔奮’ 또는 ‘숙도叔度’로 썼다. 셋이서 주안상을 옆에 놓고 낮부터 밤늦게까지 두견주를 돌려 가며 시 한 수 씩을 주고받는 광경이 재미있게 드러나 있다.

|

|

|

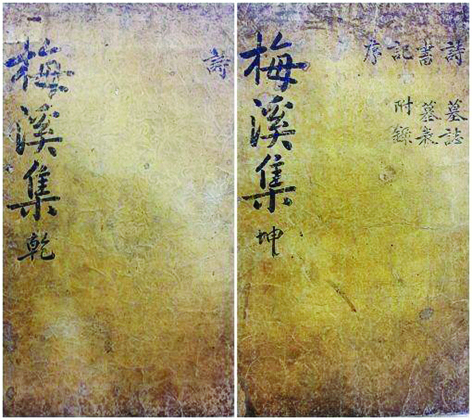

매계집 중간본(1718년, 숙종 44 간행)

|

|

故國秋將盡 고향 땅에 가을이 저무는데

招提共客尋 절간을 객들과 함께 찾았다[대허]

淸川吟裏咽 읊조림 속에 맑은 냇물은 콸콸 흐르고

香霧望中深 바라보니 향기로운 안개는 더욱 짙어만 간다[선원]

日亂禽魚影 해가 비치자 새와 물고기 그림자가 어지럽고

風傳樵牧音 바람결에 꼴 베는 목동들의 노랫소리 들려온다[숙도]

烟濃村易暝 안개 짙어지자 마을은 쉬이 어두워지고

葉脫樹無陰 잎 떨어진 나무들은 그늘도 없다[대허]

癯廋東西嶺 동서쪽 고개 마루는 풀들도 시들었건만

高低上下林 높고 낮은 위 아래로 숲이 무성하다[선원]

霜威催晩稼 서리 무서워 늦은 수확을 재촉하고

世事迫單襟 세상살이는 홑옷을 압박한다[숙도]

隔水聞寒犬 개울 건너에선 개 짓는 소리 들리고

連村響石砧 마을마다 다듬이질 소리 요란하다[선원]

蹇驢穿翠密 절름발이 나귀 타고 푸른 숲을 지나

短策上嶔岑 단장을 집고 산꼭대기에 오른다[대허]

境訝雲霞雜 저녁노을에 구름이 떠가는 것을 감탄하며

客無塵累侵 나그네는 속세의 생각을 떨친다[숙도]

鳴鍾知近寺 종소리 들리니 절간이 가까이 있나본데

賖酒恨無琴 외상술은 있으나, 한스럽게도 거문고가 없구려[대허]

俯澗高臺闢 굽어보니 시냇가엔 높다란 망루가 서 있어

迎人老衲欽 사람을 맞아들인 늙은 스님은 좋아한다[선원]

淸遊茲不忝 맑은 놀이가 이를 더럽히지 않으니

福地興難禁 이곳의 즐거움은 그만두기 어렵구나[숙도]

夜月聞僧偈 달밤에 스님들의 염불소리 들리고

松風聽鶴吟 솔바람에 학 울음소리 실려 온다[대허]

高談霏似屑 주고받는 고상한 얘기, 눈가루 날리는 듯

佳句擲如金 좋은 시구는 금가루를 뿌린 듯하구나[선원]

寶殿輝丹牓 대웅전 붉은 편액은 반짝이고

金爐起綠浸 금향로엔 푸른 연기 피어오른다[대허]

山川元自古 산천은 예나 지금이나 변함없는데

結搆到如今 인연 따라 얽히어 지금에야 이르렀다[숙도]

遁許同揮塵 의지하며 함께 세속의 먼지 털어내고

陳雷共話心 큰 소리로 떠들며 속마음 이야기 한다[선원]

報更鈴已轉 오밤중을 알리는 종소리도 이미 지나

執燭僕難任 촛불 들고 있는 노복도 견디기 어렵구나[숙도]

渴解張梨嚼 갈증을 풀기 위해 배를 꺼내 한 입 물고

愁消杜酒斟 두견주를 마시니 근심은 사라진다[선원]

當知情款款 마땅히 알리라, 정이란 끈끈하게 이어지는 것을

宜恨歲駸駸 또한 한탄하노라, 세월이 빠르게 흘러감을[숙도]

山水堪行樂 산수는 행락할 만하지만

簪纓不足歆 벼슬살이는 흠모할 게 못 된다[선원]

他時好分付 다른 땐들 함께 나누길 좋아한다면

作意更登臨 다시 또 마음 먹고 오르고 싶다[숙도]

- 『매계집』(조위, 무진본, 계명문화사, 1988)

『국역 매계문집』(김천문화원, 2008)

『국역 적암집』(김천문화원, 2008)-

셋이 늦가을 직지사에서 낮밤을 보내며 절간의 정황과 자신들의 신세와 인생무상을 돌림창식으로 노래했다. ‘산수는 즐길 만하지만/벼슬살이는 흠모할 것이 못 된다’는 데에서 이들의 인생관이 잘 드러나 보인다. 아는 바와 같이 조위는 성리학에 대한 깊은 이해와 유학 실천에의 이상을 뚜렷이 지닌 관료문인이었다. 신종호, 권건, 정석견, 유호인, 채수, 이창신, 허침, 정미수 등과 시를 주고 받으며 술 마시고 강론했으며 김맹성, 정희량, 홍귀달, 송질 등과도 교유가 깊어 서로 주고받아 남긴 시가 여러 편 전한다.

점필재의 문하 중 대표적인 신진사류의 한 사람이었던 매계는 글로써 이름을 크게 떨쳤으나 만년에 무오사화를 겪으면서 글에 대한 인식과 태도가 판연히 바뀌었다. 무오사화를 겪고 나서는 글을 많이 짓지도 않았거니와 많이 남기지도 않았다. 5년여 동안의 유배생활 중에서는 유배생활의 정한과 고향으로 돌아가고자 하는 염원을 자주 노래했다. 시 「종제 존신에게 주다寄贈從弟存愼」이 한 예이다. 종제 존신에게, 자신의 편지를 받으면 이 소식을 집안 식구들에게 전해 달라는 당부를 담았다. 매화를 ‘매형梅兄’, 대나무를 ‘죽군竹君’이라 부르며 집안의 안부를 물었다.

<계속>

회원가입

회원가입